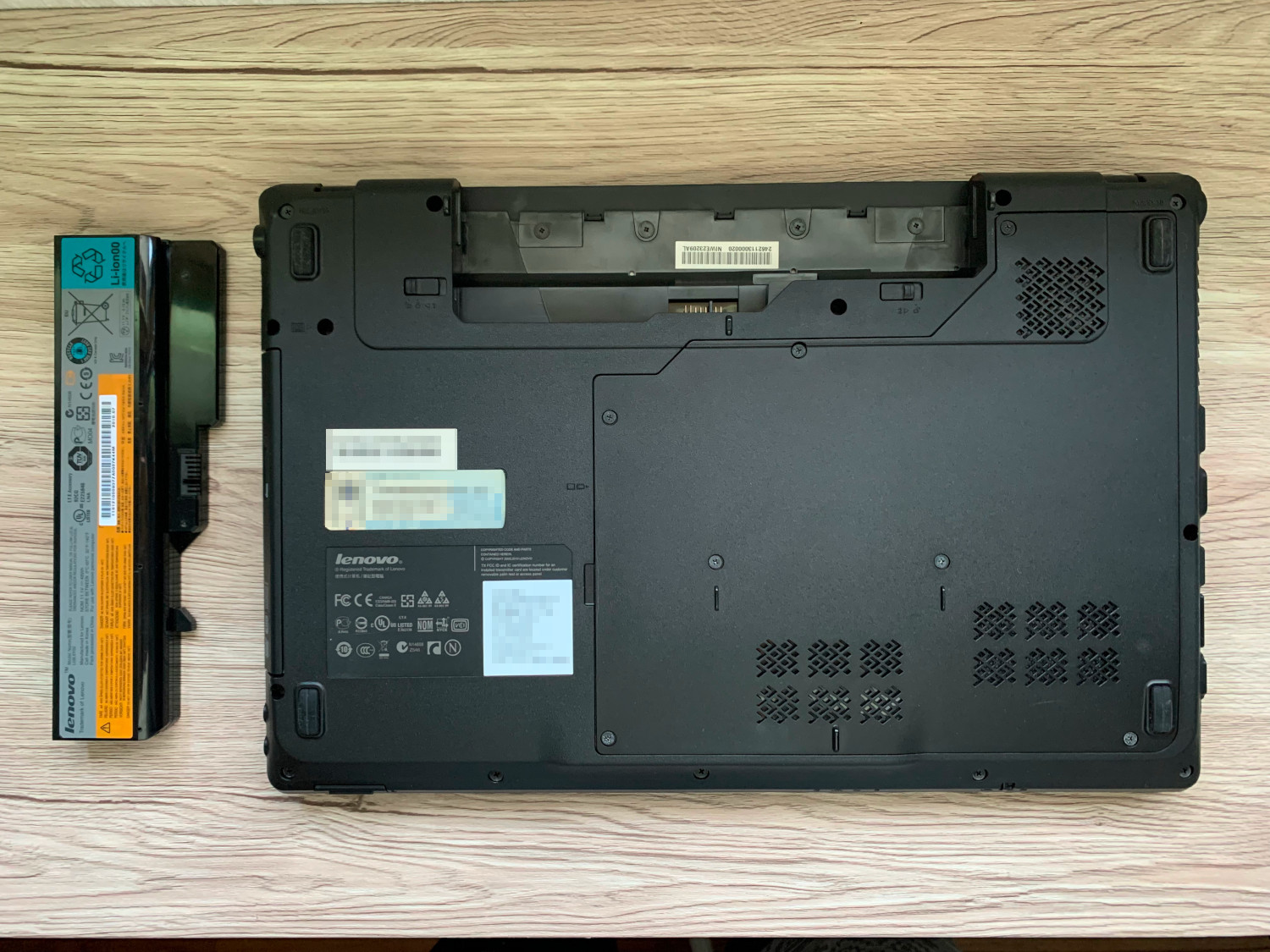

Ibanez RG350DXZを中古で購入した。

中古品だが、フレットの摩耗が殆どない良品だ。

シリアルNo.から2013年製らしい。

Ibanez RG350系は長く生産されているので、製造年度毎に仕様の違いがある。

2013年製の仕様はボディがバスウッドでネックはメイプル3ピース、指板はローズウッドでブリッジはEdge-Zero II tremolo bridge w/ZPS3Fe、ピックアップはフロント:Ibanez INF3、センター:Ibanez INFS3、リア:Ibanez INF4だ。

現行品とはボディ材と指板材が違うけど、ブリッジがただでさえ重い金属の塊であるロック式トレモロブリッジの一種でさらに、ボディ裏側のキャビティ内に通常のフロイド・ローズには無いゼロポイントシステムまで搭載しているのだから出音に対してはボディ材よりもブリッジの影響の方が大きそうだ。

馬鹿にされがちなバスウッド材だけど、菩提樹とかリンデンバウムだと考えれば少し有り難みが湧くかもね😅

このギターは手の小さな僕でも弾きやすくて気に入ったが、アンプを通すと音が今ひとつ好みじゃないんだよなぁ…

ピックアップの仕様は以下の通りHM専用の趣で実際に2000年代のHMには似合った出音だと思う。

- Ibanez INF3 11.9 KΩ Ceramic

- Ibanez INFS3 5.8 KΩ Ceramic

- Ibanez INF4 15.6 KΩ Ceramic

直流抵抗値の高いコイルにセラミック・マグネットを組み合わせたピックアップらしいサウンドで、周波数特性がフラットで音圧感があり、クリーンは暗く冷たいが歪ませるとザラっとした質感だが輪郭がはっきりしているので強く歪ませても対応できるピックアップだと思う。

10万円以下の価格帯のギターに搭載されるメーカー純正ピックアップとしては中々良いサウンドだと思う。

ただ、僕の好みではないんだよね…という訳で、電装系を全交換することにした。

購入したのは以下のパーツだ。

- ネック側ピックアップ:

- Gotoh Pickups HB-Classic α-Alnico 5-Wh-N 7.67KΩ

- センター・ピックアップ:

- Gotoh Pickups ST-Classic α-M-White 6.63KΩ

- ブリッジ側ピックアップ:

- Gotoh Pickups HB-Classic α-Alnico 5-Wh-B 8.80KΩ

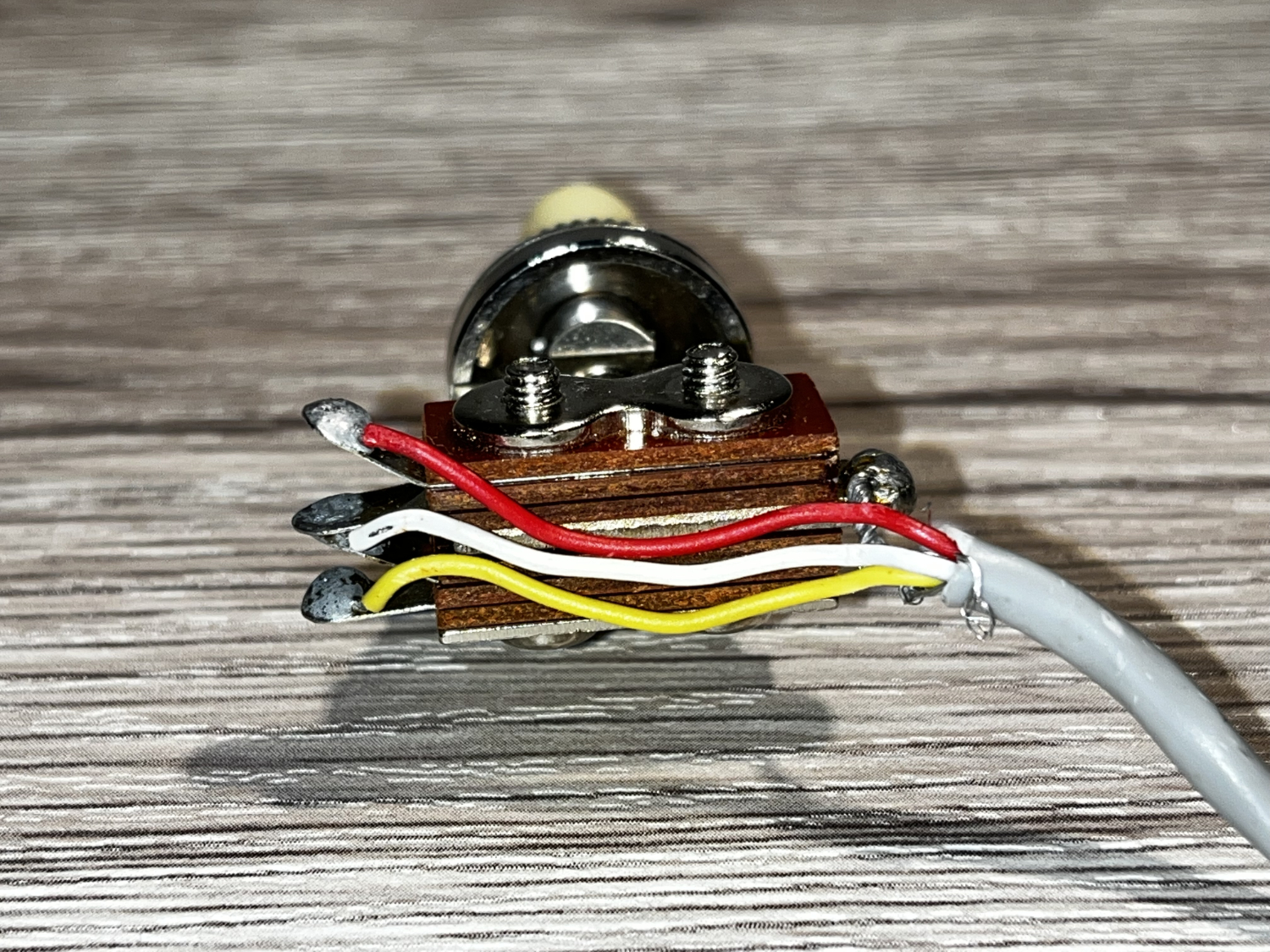

- ピックアップ切替スイッチ:

- SCHALLER Mega Switch Model S-5Way (for ST)

- 可変抵抗器:

- MONTREUX Bourns 24mm pot A500K Split inch

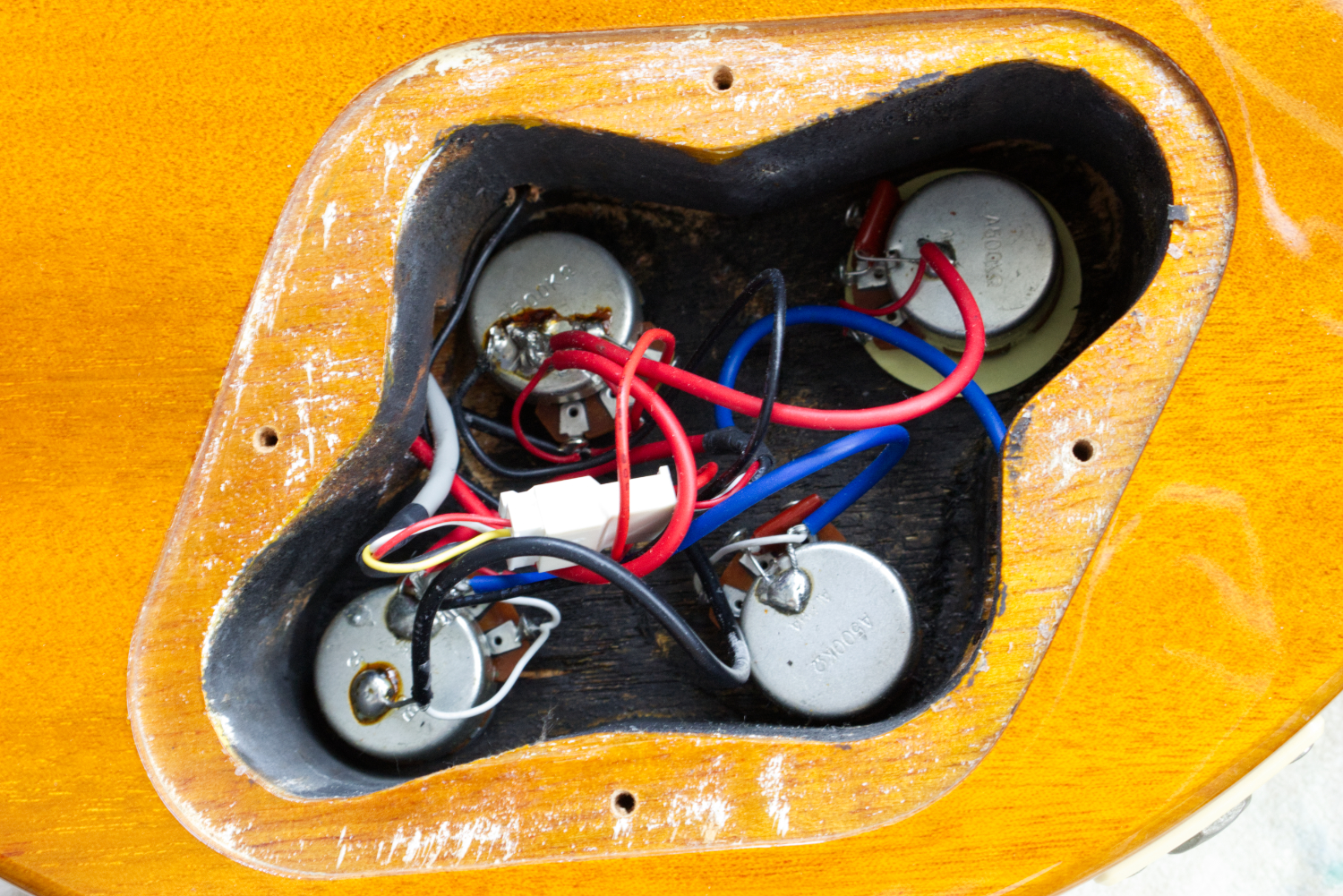

- コンデンサー:

- electro-harmonix EHX オイルコンデンサー 0.022uF 600V

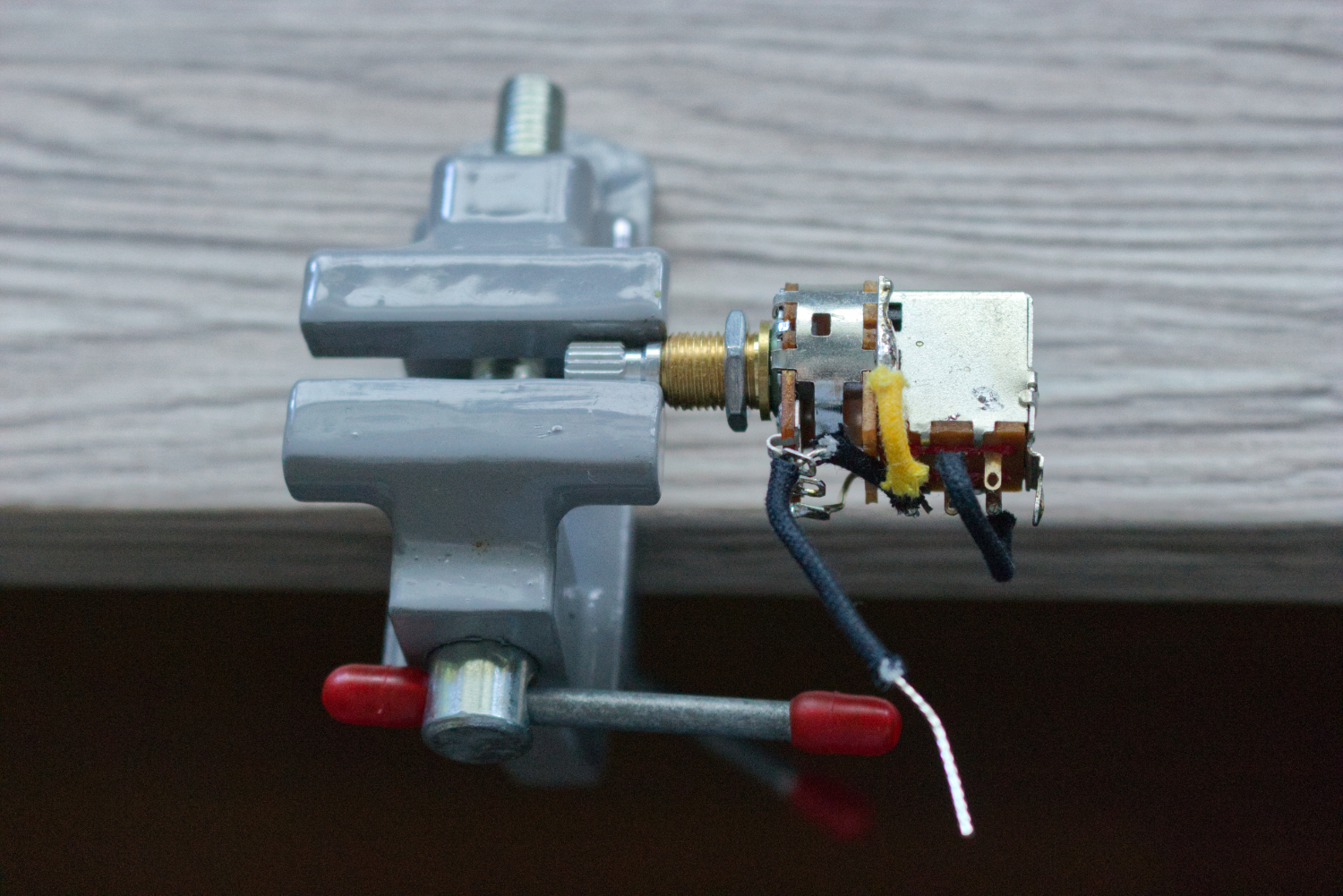

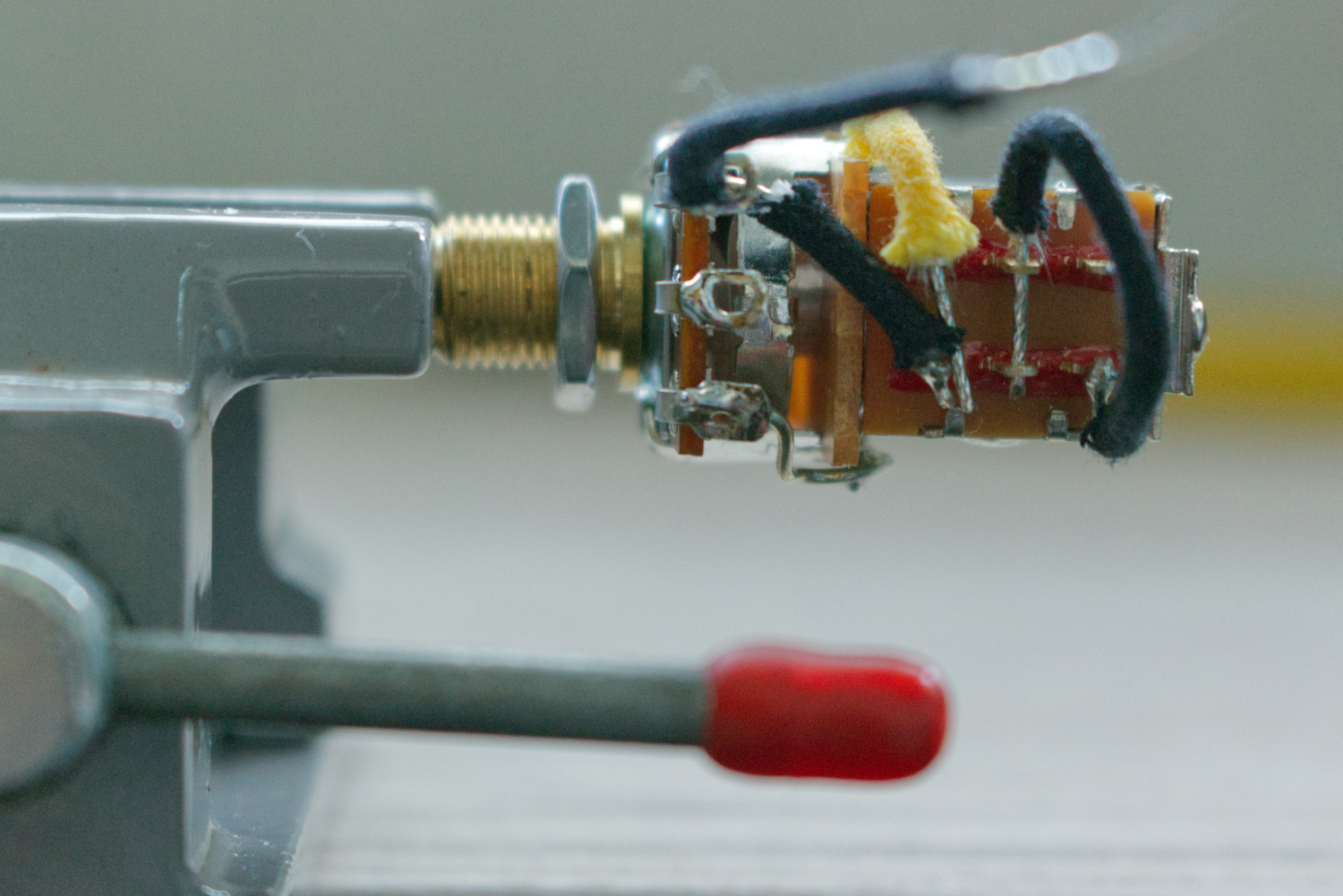

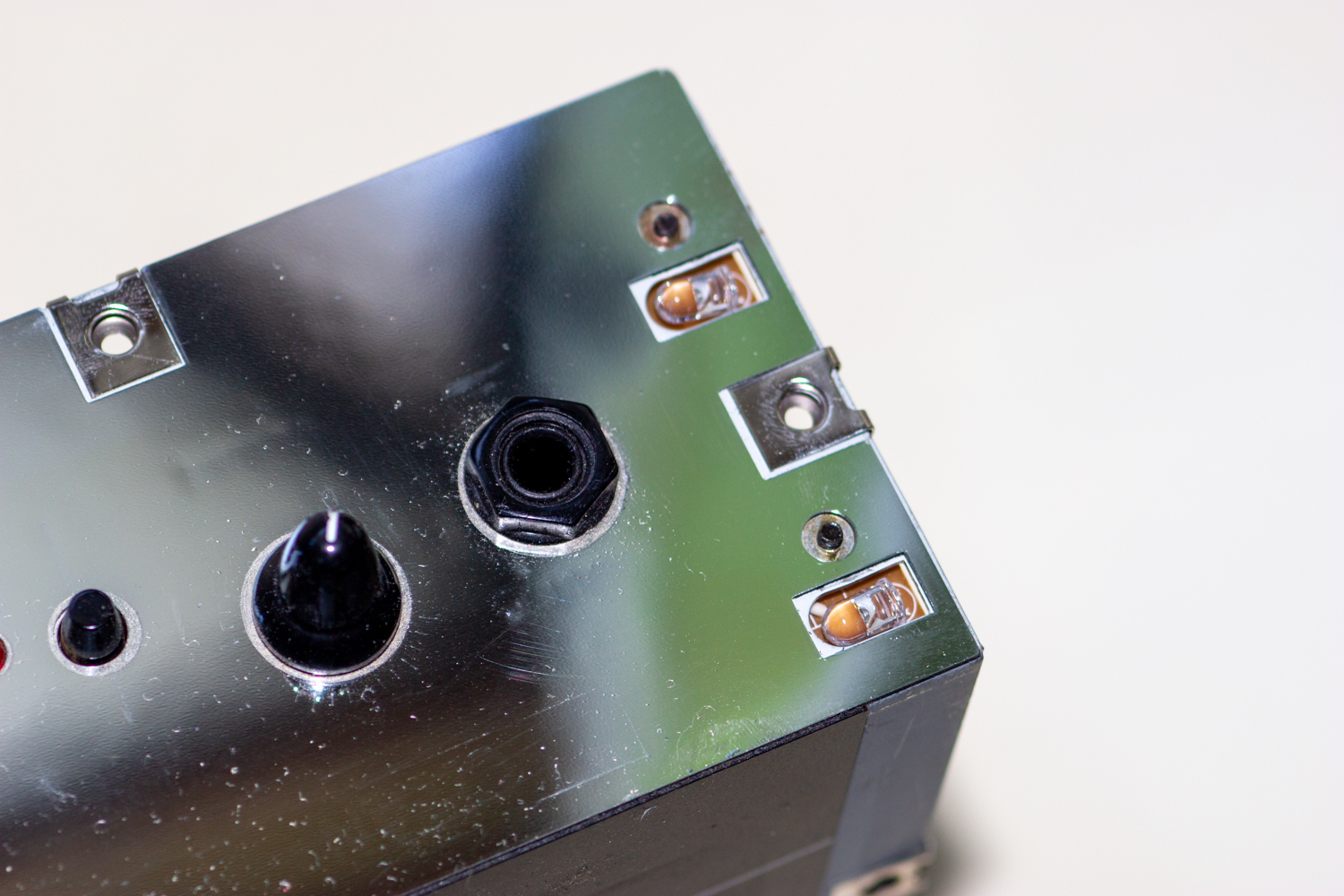

- ジャック:

- Pure Tone Jack PTT1

- ストラップロックピン:

- SCHALLER S-Locks Black Chrome

- コントロールノブ:

- Haramis Musical Hardware Haramis Flat Top Barrel, Clear Blue Swirl

配線材は Epiphone Les Paul Standard 改造時の余りを活用した。

- ギター内部配線用シールドケーブル:

- ALLPARTS GW-0837-000 Braided Shield Wire

- ギター内部配線用ケーブル:

- Gavitt Wire Cloth Wire 黒

- Gavitt Wire Cloth Wire 黄

- アース線:

- Belden #8020 Bus Wire

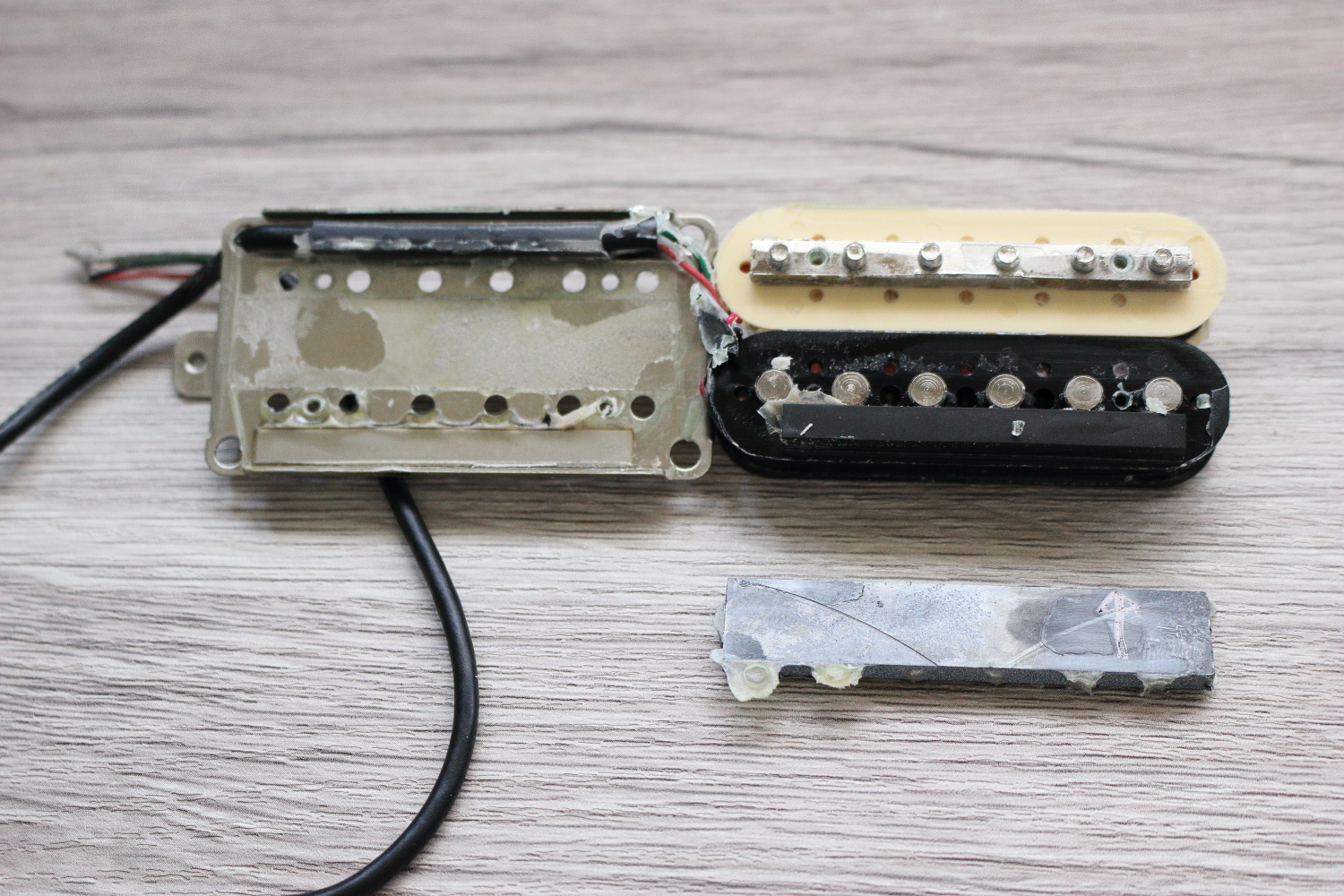

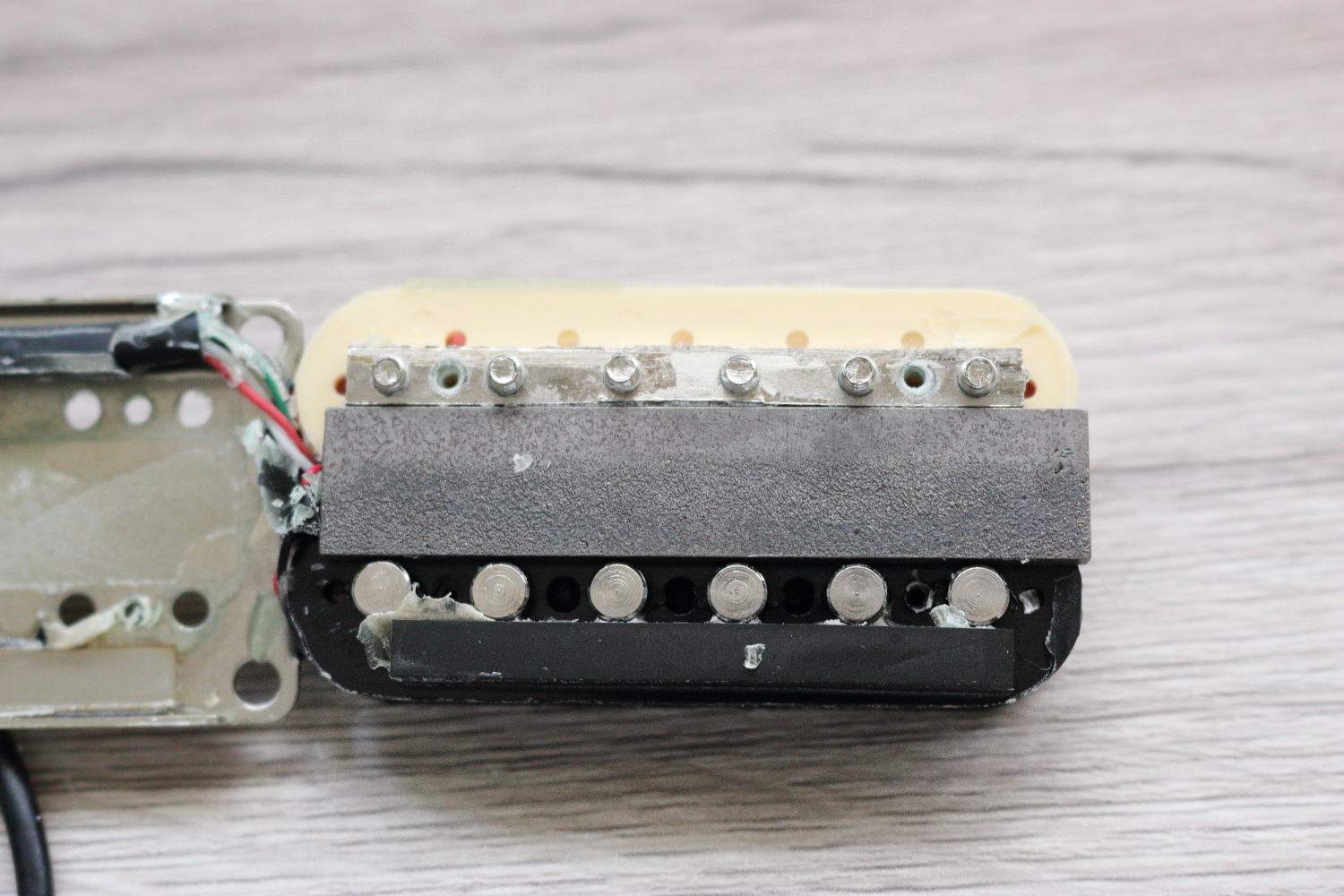

エレキギターの心臓部といえるピックアップは、今回も Gotoh Pickups 製を採用した。

某オークションで販売されているカスタム・モデルのバルク品で、ボビンのカラーがホワイトでAlnico 5 マグネット(通常品はAlnico 2)を搭載したHB-Classic α だ。

ボリュームとトーンに使う可変抵抗器はミリ規格のCTS製ではなくインチ規格のBourns製にした、理由は…1個あたり40円安いからというだけで拘りの理由がある訳ではない。

元はミリ規格の可変抵抗器が付いていたのでピックガードの穴を拡げなければ取り付けることが出来ない。

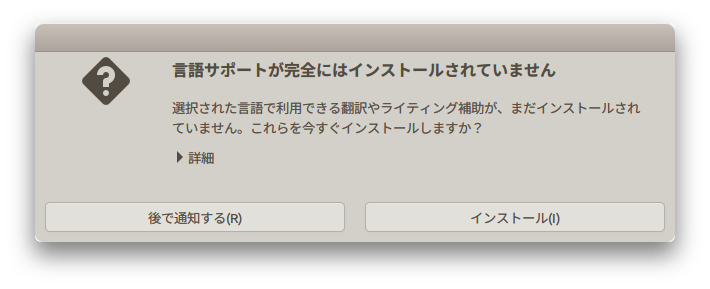

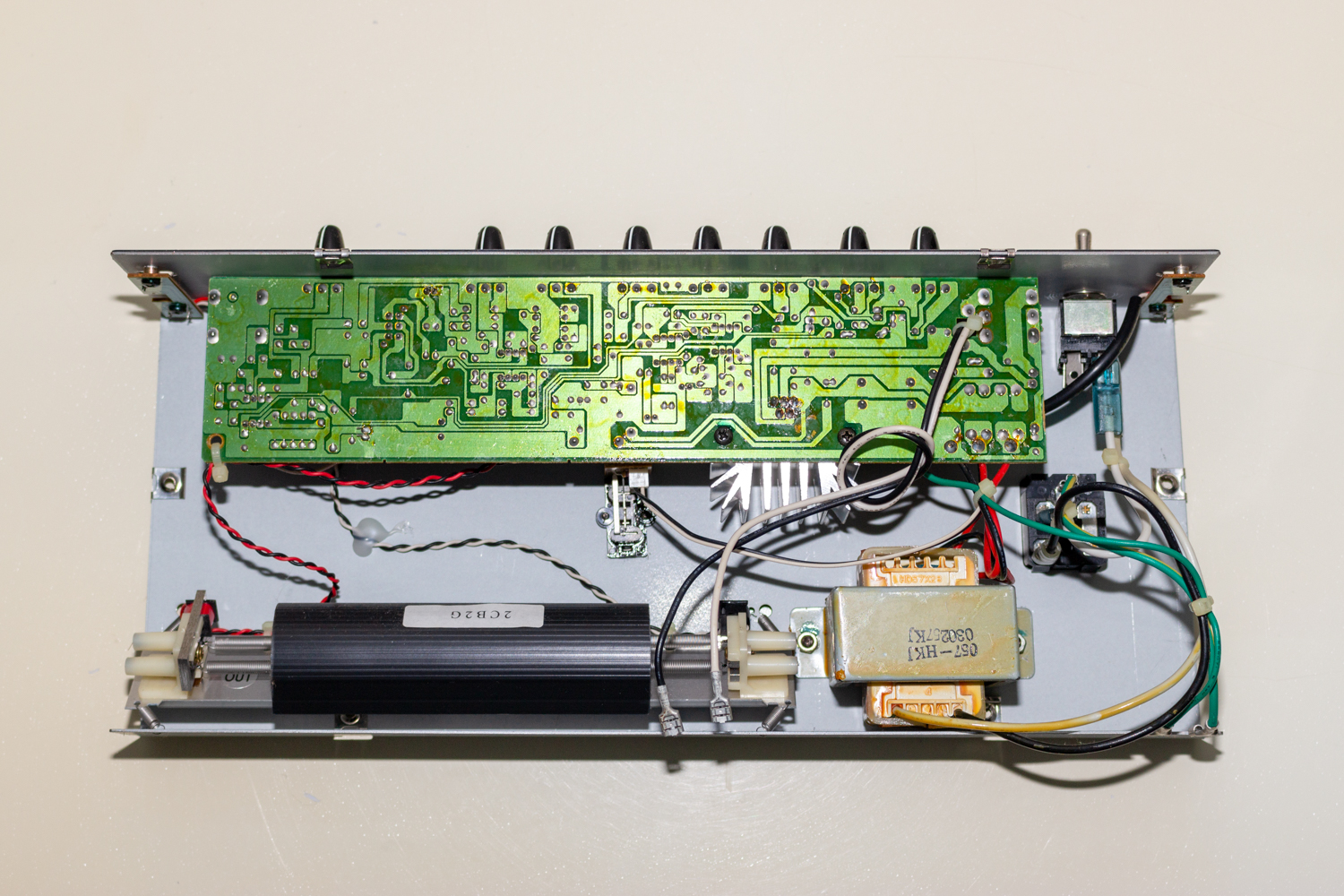

配線はIbanez製H-S-Hレイアウトのギターの純正配線と同様にハーフトーン時にハムバッカーがコイルタップされる所謂「ヴァイ配線」にした。

配線方法は、SCHALLER Mega Switch Model S-5Way (for ST)付属の配線図通りに配線すれば問題なくできる。

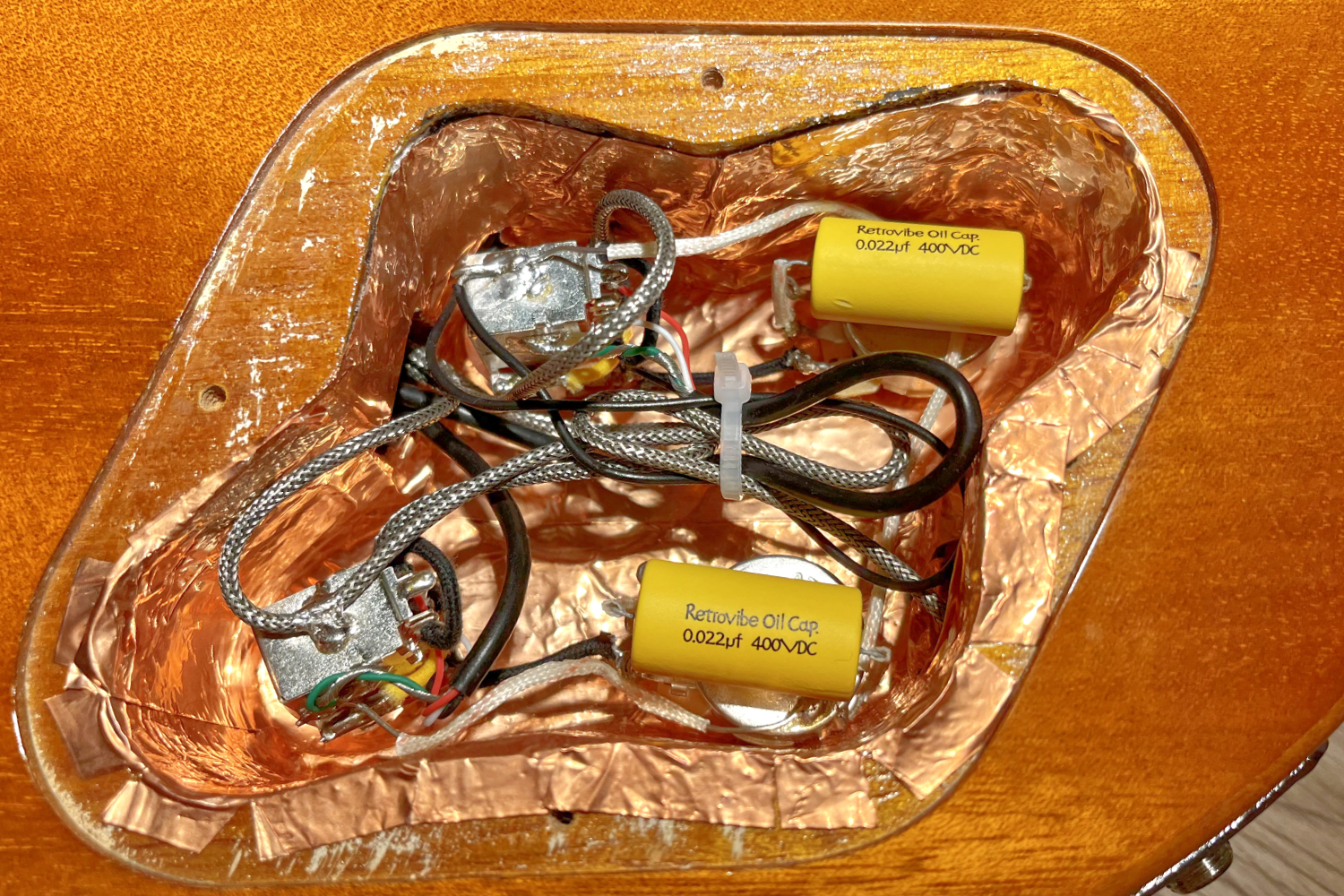

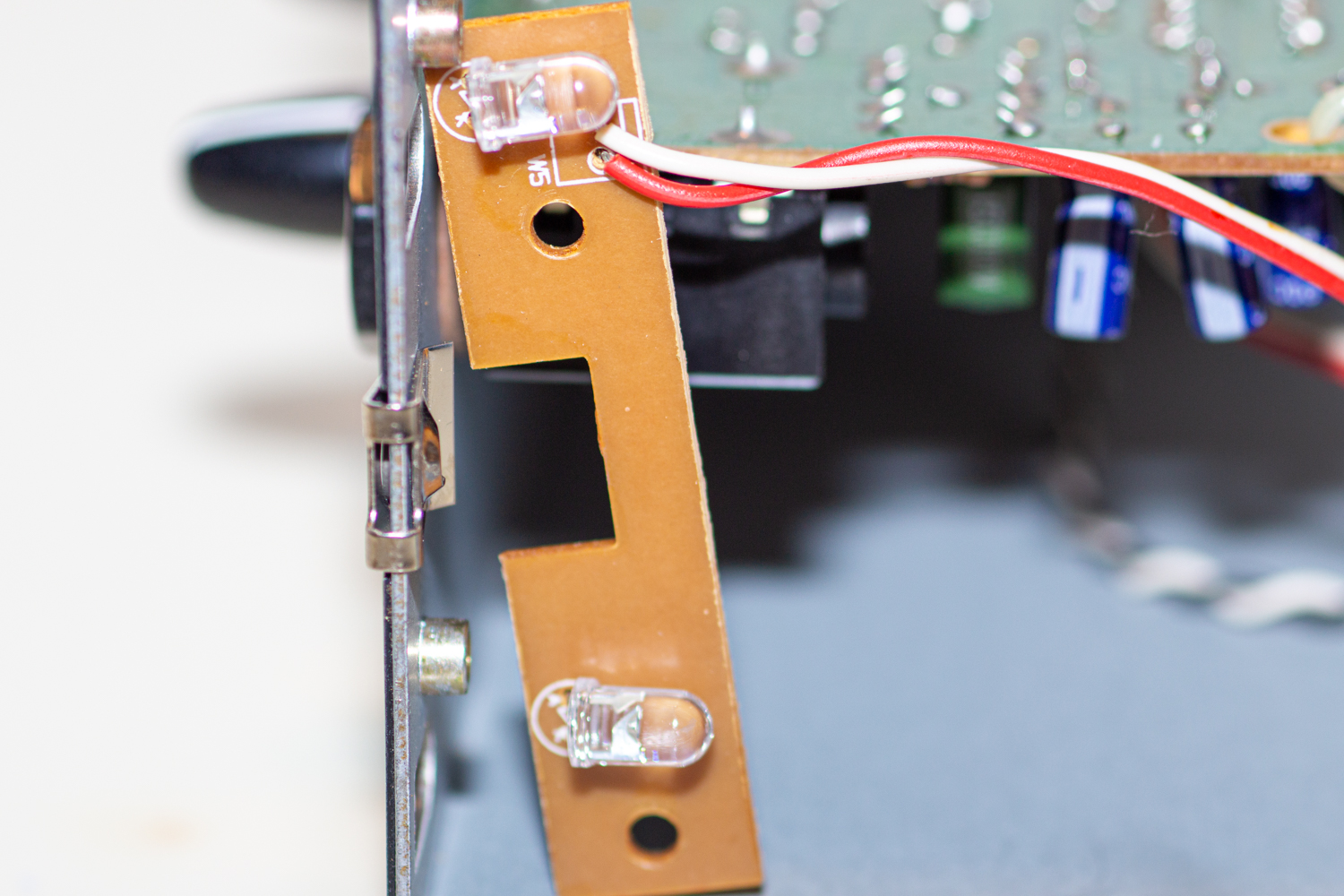

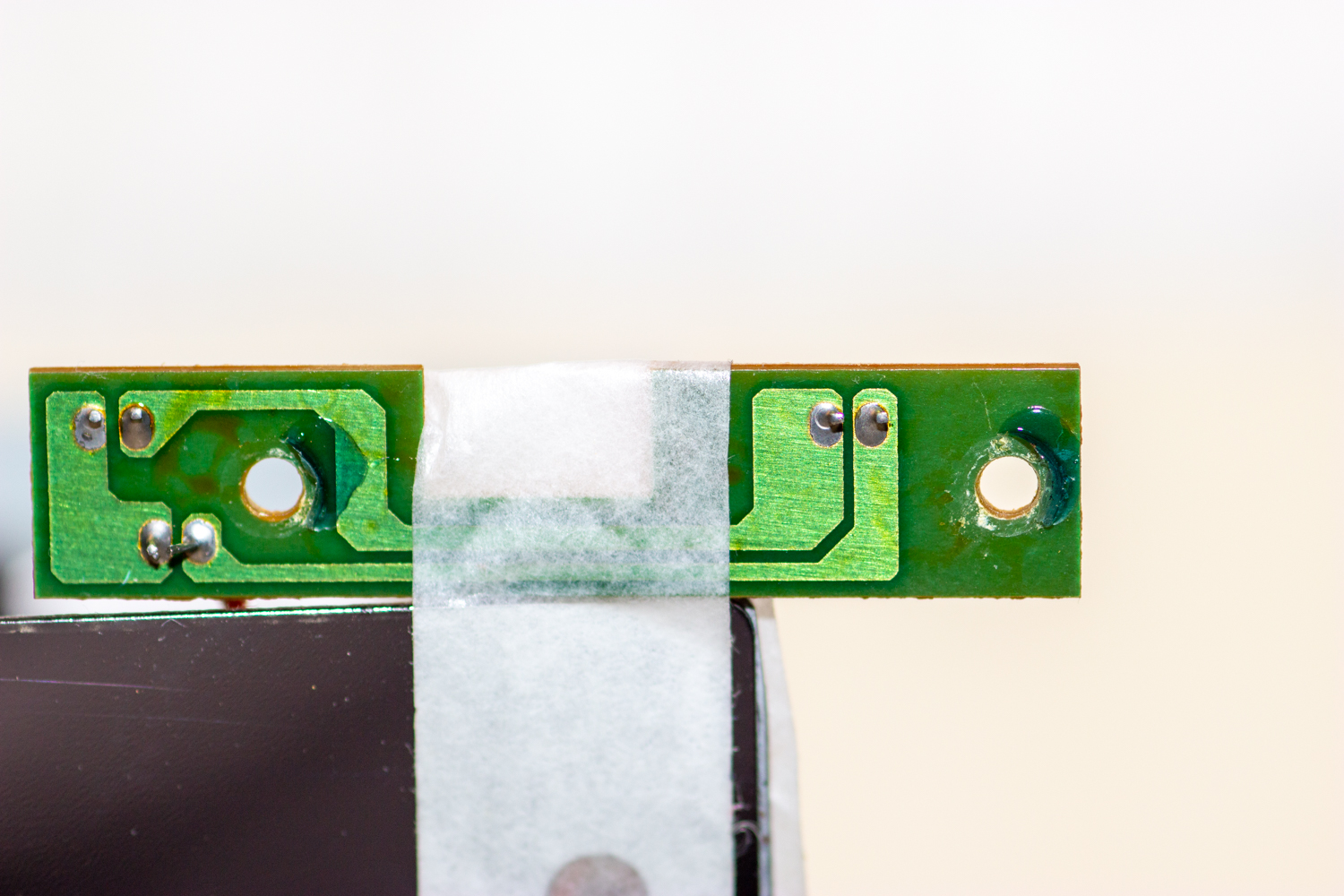

今回の改造で唯一問題になったのはコンデンサーの物理的なサイズが大き過ぎる事だった。

改造前と同じようにトーン側可変抵抗器の3番端子と背面(アース)にコンデンサーを繋ぐとキャビティ内に収まらない。そこで、コンデンサーが2つの可変抵抗器の間に収まるよう配置するために、ボリューム側可変抵抗器の1番端子とトーン側可変抵抗器の2番端子をコンデンサーで接続して、トーン側可変抵抗器の3番端子を折り曲げて背面に接触した状態でハンダ付けしてアースに落すというレス・ポールでよく用いられる接続方法で配線した。それでもキャビティ内は一杯だ、コンデンサーは同じ耐圧でもサイズの小さいフィルムコンデンサーに換えた方がいいかも知れない…ちょっと使ってみたかっただけでオイルコンデンサーに拘りがある訳ではないし…

配線が終わって、元通りに組み立てたら完成だ。

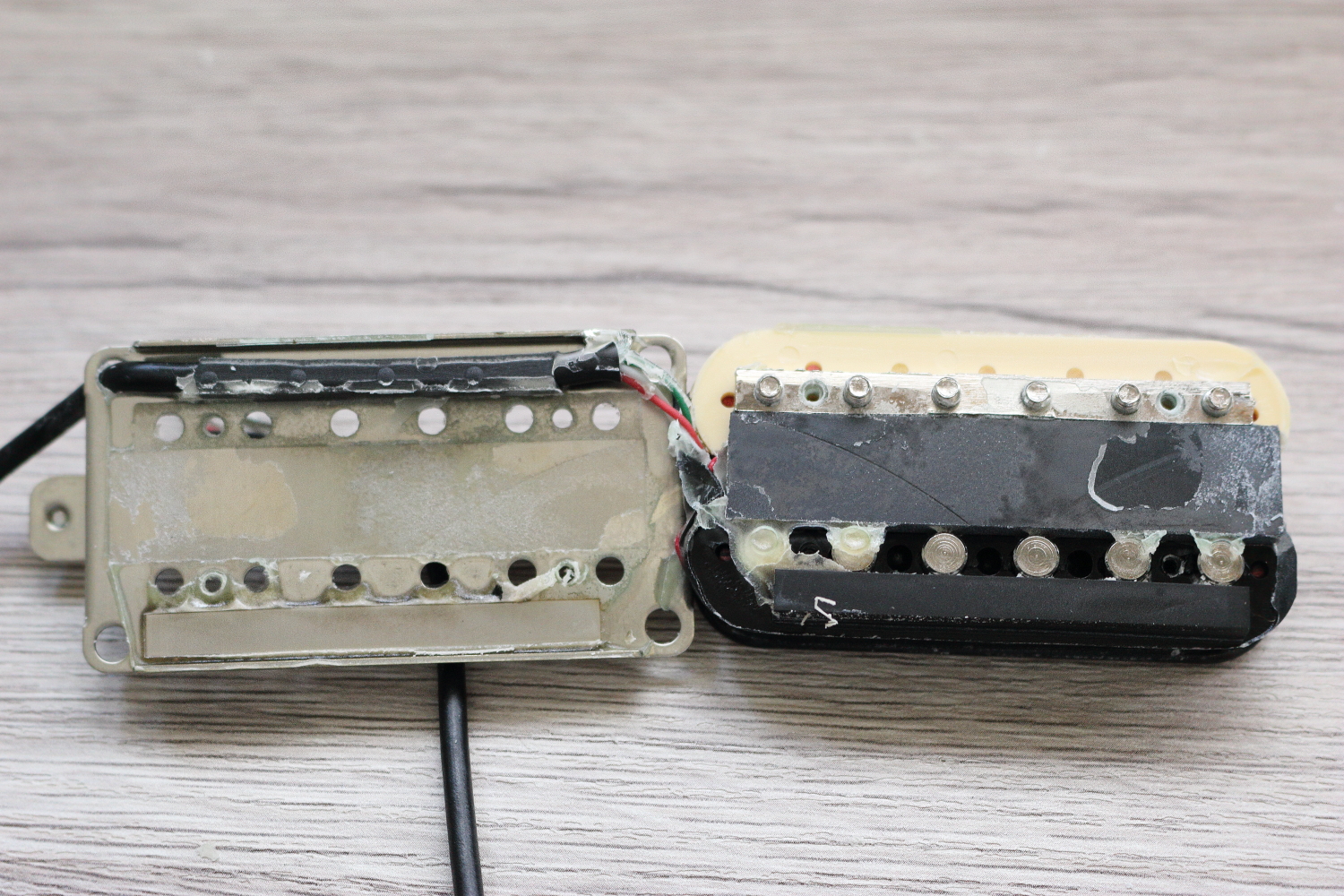

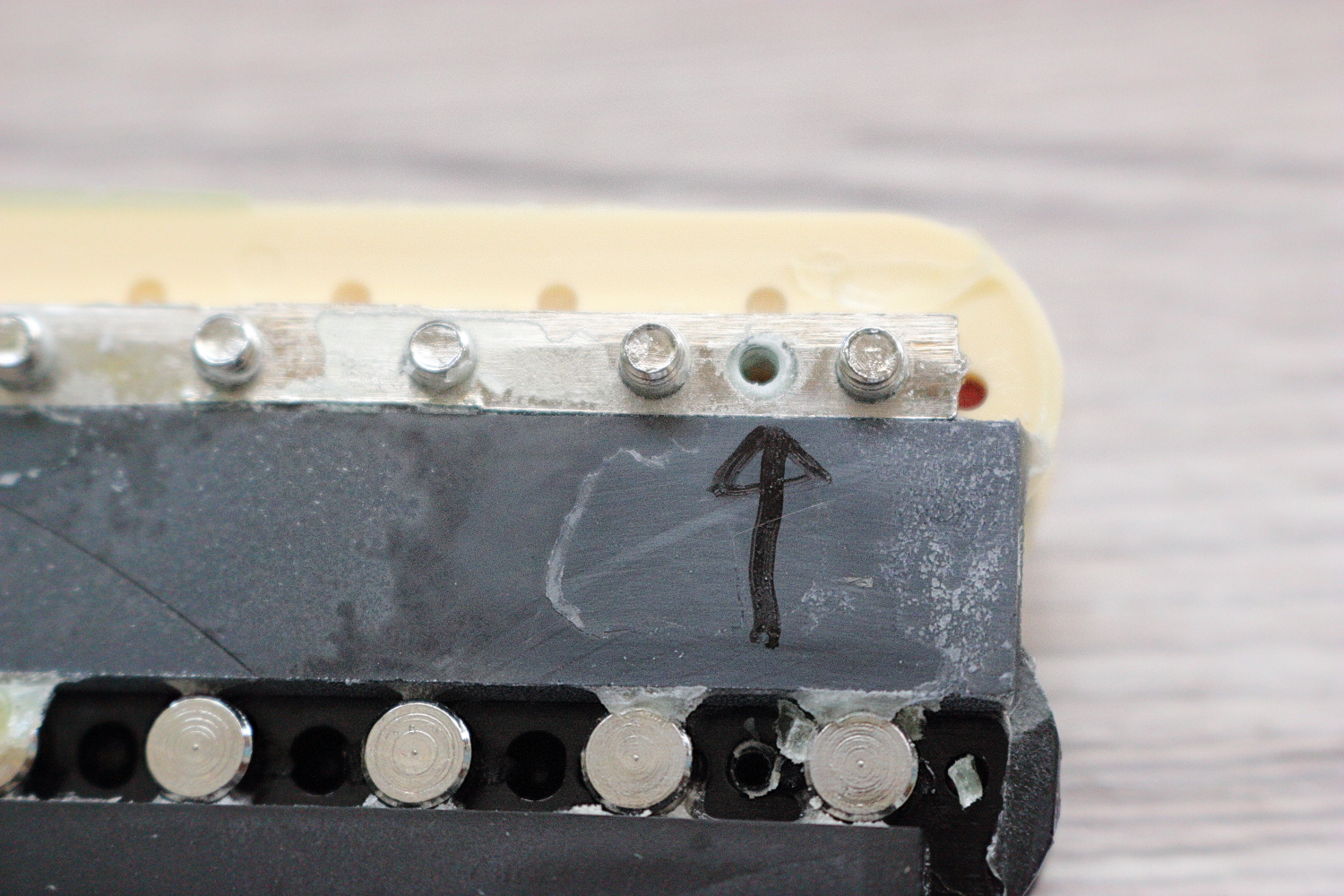

試奏したらハーフトーン時の出音が小さく低域が薄く細いのでハムバッカーが逆相らしい…

ネットの情報で、「Gotoh のピックアップはダンカンと同じ」というのがあったのでその通りに配線したが、Gotoh Pickups 製のハムバッカーはSeymour Duncan製のハムバッカーとは逆で、緑がホットで黒がコールドだったようだ。新品のElixir POLYWEBが勿体ないので弦交換の時にでも修正するとしよう…